税理士の実務経験「2年」とは?一般企業やバイト・パートはどうカウントすべき?在職証明書の取得も解説

税理士登録をするなら試験合格以外に「2年以上の実務経験」が必須です。しかし「一般企業の経理は実務経験になる?」「パート・バイトでも期間としてカウントできる?」と不安になる方は少なくありません。実務経験は、業務内容や働き方によって認定の可否が分かれます。本記事では、税理士法が定める実務経験の意義、一般企業やバイト・パートの期間計算の仕方、そして登録に必要な在職証明書の取得についても解説します。

目次

税理士登録に必要な「実務経験」とは

「税理士登録には、税理士試験の合格以外に2年以上の実務経験が必要だ」と言われます。これはどういうことなのでしょうか。具体的な内容を見ていきましょう。

税理士法第3条に規定する「租税または会計に関する事務」とは

税理士として登録するための要件は税理士法第3条に書いてあります。

参照:税理士法|e-gov

※上記につき、筆者が加工作成

実務経験2年以上は、この条文のうち赤線の箇所を言います。実務経験とは「租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるもの」への従事をいいます。これは次のように定義されています。

| 税理士法第3条第1項 | 税理士法施行令第1条の3 | 税理士法基本通達 |

|---|---|---|

| 租税に関する事務 | 税務官公署における事務のほか、その他の官公署及び会社等における 税務に関する事務 (3-1) | |

| 会計に関する事務で政令で定めるもの | 貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務(特別な判断を要 しない機械的事務を除く) |

簿記の原則に従って会計帳簿等を記録し、その会計記録に基づいて決 |

参照:税理士登録の手引き(令和7年6月)P2|日本税理士会連合会

なお「会計に関する事務で政令に定めるもの」には「特別な判断を要しない機械的事務」が含まれません。この機械的な事務とは「簿記会計に関する知識がなくともできる単純な事務」を指します。電卓やパソコンをたたいてできるような単純計算や会計ソフトへの入力がこれにあたります。

「通算2年以上」とは

「実務経験の期間が通算2年以上」というのは、原則「通常の勤務時間内で税務または会計に関する事務に従事していた期間を暦にしたがって計算したら2年以上になった」ということを意味します。そのため、カレンダーで見て「2年以上」と考えるのではなく、登録希望者の置かれた状況によってカウントの仕方が変わります。

実務経験を積むタイミング

実務経験2年以上という期間を積み上げるタイミングは問われません。税理士試験に合格する前でも後でもいいですし、免除の前でも後でもかまわないとされています。

実務経験にカウントするもの・しないもの

実務経験とは「租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるもの」への従事だ、とお伝えしました。具体的にはどのようなものが該当し、どのようなものが外れるのでしょうか。ここで確認しましょう。

実務経験にカウントするもの

次の業務への従事は、実務経験にカウントされます。

- 税務官公署での事務や、その他の官公署や会社などでの税務事務

- 貸借対照表勘定と損益勘定を利用し、会計についての計算などを行う会計事務

- 仕訳帳等から各勘定への転記事務

- 元帳を整理し、日計表または月計表を作成して、その記録の正否を判断する事務

- 決算手続に関する事務

- 財務諸表の作成に関する事務

- 帳簿組織を立案し、原始記録(売上伝票やレジペーパーなど)と帳簿記入の事項を照合点検する事務

実務経験にカウントしないもの

会計事務所などの経理実務に携わっていても、簿記会計の知識がなくてもできるような単純な事務や、電卓を使用して行う単純な入出力の事務は、実務経験にカウントされません。また、原則として通常の勤務時間内における勤務時間のみがカウントされます。時間外勤務(残業時間)は含まれません。

マイナビ税理士では、実務経験としてカウントできる経験が積める転職先を多数紹介可能です。受験をする前から実務経験に含まれますので、資格取得を目指している方はお早めにキャリアアドバイザーへご相談ください。

【働き方別】実務経験のカウントのしかた

では、実務経験はどのようにカウントするのでしょうか。ここで確認しましょう。

バイト・パート・派遣社員の場合

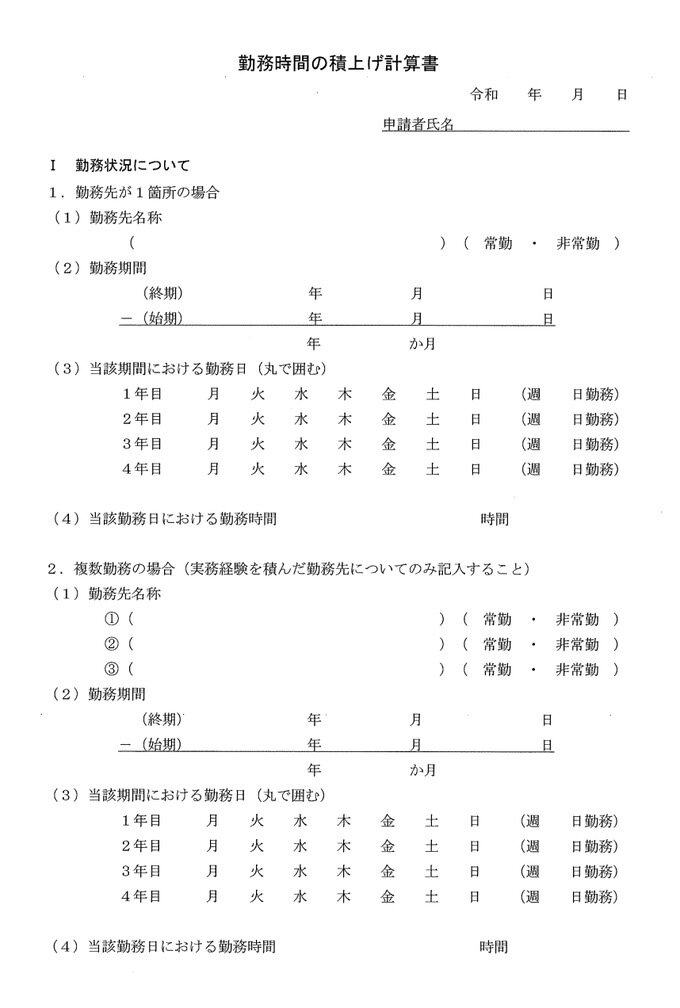

アルバイトやパート、派遣社員など非正規雇用で実務経験を積んだのなら、勤務時間数の積み上げ計算が必要です。このときの積み上げ計算は以下を基準として計算します。なお、無報酬で従事した時間は、基本的に実務としてカウントされません。

- 1日の従事時間は7時間を限度とする。

- 1月の従事時間は 154 時間を限度とする。

- 2年相当の従事時間は 3,696 時間(154 時間×24 月)とする。

登録申請のときは、後述する在籍証明書と併せて、積上げ計算書の提出が必要です。

一般企業の経理の場合

一般企業の経理部門でも、実務経験を積むことは可能です。この場合も積み上げ計算が必要となります。また、従事した内容に実務経験に該当する以外のものが含まれているなら、実務経験に該当する事務に従事した時間を抽出して積上げ計算を行います

一般企業勤務の場合、在籍証明書と併せて「職務概要説明書」の提出が必要です。これは会計業務と他の業務を兼任している、またはほかの会社に並行して勤務しているといった場合に、実務経験の期間を判断するために提出を求めるものとされています。税理士事務所と異なり、会計や経理業務を担当していても、その他の業務も兼任していることが多いため、業務内容を確認するために必要となります。また、職務概要説明書とともに、所属した企業の組織図の提出も求められます。

実務経験を証明する「在職証明書」の取得方法

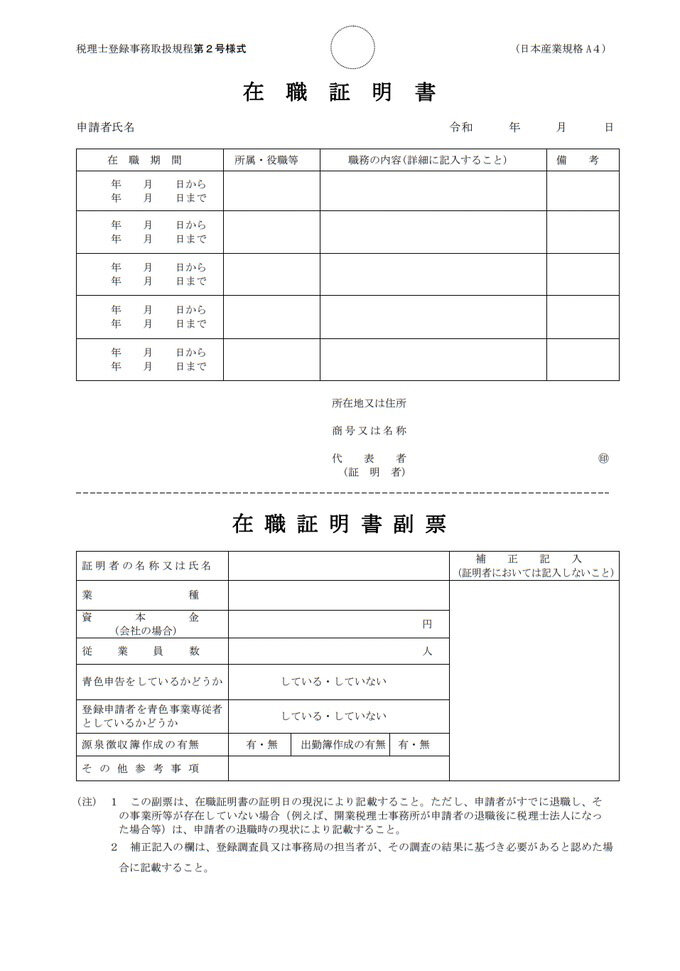

在職証明書とは、税理士試験合格者及び試験免除者に求められる実務経験期間を充足していることを証明するものです。基本的に日税連所定の様式を使います。

在職証明書の形式

在職証明書は、日本税理士会連合会のWEBサイトから書式をダウンロードできます。証明にあたっては、実務経験を積んだ事業所の所属長の捺印が必要です。

参照:在職証明書(第2号様式)|日本税理士会連合会

参照:在職証明書(第2号様式)|日本税理士会連合会

在職証明書に書く実務経験は「通算2年以上」必要です。例えば、もしA会計事務所で1年、B会計事務所で1年勤務した場合は、A社とB社の両方からそれぞれ在職証明書を取得する必要があります。

在職証明書がもらえないときの対処法

会計事務所での実務経験があっても、在籍証明書の取得に苦労する場合があります。特にトラブルになることが多いのは開業税理士の事務所で働いている場合です。

開業税理士の中には、在籍証明書を発行してくれない人もいます。自分の事務所のスタッフが税理士になるということは、将来のライバルが増えるということだからです。

このような場合は、まず登録先の税理士会に相談しましょう。新たに追加の書類を提示するはずです。また、このようなトラブルに備え、勤務先の会計事務所からもらった源泉徴収票や給与明細は捨てずに保管しておきましょう。

どんな実務経験が有利?転職先別に確認

実務経験を積むなら、会計事務所に勤務することが最もスムーズです。 しかし、将来の転職を見据えた場合、どんな実務経験を積んでおくのが良いのでしょうか。会計事務所の特色別にご紹介します。

一般の会計事務所

「いろいろな業種のお客様と接したい」「一通りの税務を身につけたい」と思うなら、一般の会計事務所に就職するといいでしょう。ここでいう「一般の会計事務所」とは、顧問業はもちろんのこと、法人の決算や個人の確定申告、年末調整など、幅広く税務を担う会計事務所をいいます。

ただ、「一般の」といっても、特色は会計事務所ごとに異なります。使用する会計ソフトが一般人も利用するクラウド会計か、あるいは会計事務所がメインのものかでも違います。記帳一つにしても、手で入力するか、スキャンやデータ取込をするかの違いがあります。また、社内研修の頻度やスタイル、情報共有のシステム、チェック体制なども異なります。幅広く行うにしても、創業支援特化なのか、飲食業・小売業特化なのかといった違いもあります。

就職する前に、自分が今どういう業務にもっとも関心があるか、自分の得意分野は何か、将来どういう税理士になりたいかを明確にしておくといいでしょう。また、いったん就職したら、日常的な税務・会計のスキルはもちろんのこと、積極的に手を挙げて仕事をこなしましょう。たくさんの案件をこなすことで、業種別の特徴や申告書をミスなくスムーズに作成するコツ、ヒアリングのスキルなどがみがかれていきます。

資産税特化型の会計事務所

資産税というのは、相続税・贈与税、固定資産税や譲渡所得など、資産運用や管理、相続・贈与などにかかわる税の総称です。近年、少子高齢化や相続の増加により、非常に需要が高まっています。これと並行して、この分野に特化した会計事務所が急増しています。

資産税特化型の会計事務所で経験を積む場合、「いかに抜け漏れを防ぐか」が重要です。業務のフローチャートや面談時のチェック、質問のスキルをみがくといいでしょう。また、税法や通達への理解を深めるだけでなく、「どのようなプランなら納税額を抑えられるか」を考えることも重要です。

なお、最近は海外不動産に投資する富裕層も増えています。勤務先が資産税特化型なら、海外不動産の不動産所得や譲渡所得、相続税や贈与税の申告案件も出てくるかもしれません。国内だけでなく海外の法体系や税法も勉強しつつ、特殊な案件にチャレンジするといいでしょう。

国際税務特化の会計事務所

ヒト・モノ・カネが国境を越えて行き来するようになった今、国際税務の重要性は高まっています。日本から海外に事業展開するだけでなく、海外の事業者が日本に進出するケースもめずらしくありません。また、事業者本人が国境をまたいで住居や事業所を移転しないにしても、オンラインで国際的な事業展開をするケースもあります。このような事案にかかわりたいなら、国際税務専門の会計事務所で働くといいでしょう。

経験を積むにあたっては、語学力はもちろん大事です。ただ、それ以上に異文化や法体系の違いに対する理解も重要です。日本の法律がそのまま外国で適用できることはまずありません。この他、租税条約やPE課税、移転価格税制がどのような場面で適用されるかの感覚をみがくことも大事です。

コンサルティング中心の会計事務所

一般的な記帳代行や税務顧問よりも、コンサルティングに強い会計事務所もあります。ジャンルは資金調達や事業戦略、マーケティングといった経営コンサルティングやM&Aなどの組織再編や事業承継に関するコンサルティング、不動産経営に関するコンサルティングなど様々です。

こういったところで働くなら、事業全体を俯瞰して特徴や傾向を分析し、どういう助言が適切かの目を養うとよいでしょう。節税のアドバイスももちろん求められます。ただし、税理士である以上、クライアントと単発ではなく継続で関わり、行ったアドバイスや税務申告には責任を取らなくてはなりません。長期的な視点から顧客の利益を考え、リスクにも気を配る姿勢が大事です。また、仕訳や決算書、税務申告の作成といった地道な作業もこなす必要があります。

実務経験ゼロから税理士を目指す転職のポイント

現時点で実務経験がない方もいるかと思います。そんな方が会計業界への転職を成功させるにはどうしたらいいのでしょうか。ポイントをまとめました。

簿記2級や科目合格を取得する

経験がないなら証明できる知識で勝負しましょう。おすすめは「日商簿記2級」か「税理士試験の科目合格」です。

会計事務所の多くは日商簿記2級に合格している人材を必要としています。日商簿記2級は税理士試験の簿記論・財務諸表論に合格できるレベルの会計知識を証明します。また、税理士試験の科目に合格していれば、経験なしでも実務で有用であるとみなされます。

転職のタイミングを見極める

転職のタイミングは重要です。会計業界は12月から3月が繁忙期となります。閑散期は6月から9月頃です。会計事務所の忙しくない時期を狙って転職活動を行うようにしましょう。

年齢で自分の棚卸をする

転職前に、自分の経歴の棚卸をすることが重要です。また、年齢によって、会計事務所から求められることは異なります。20代ならばポテンシャルで通用しますが、30代半ばになると、それまでの職歴や経歴が問われやすくなります。「異業種でもこの会計事務所で役立つことは何か」など、少しでも希望先のプラスになるものを見つけられるようにしましょう。

まとめ

今回は実務経験について解説しました。「早く税理士になりたい」と思っていると「実務経験が積めるならどこでもいい」と考えてしまいがちです。しかし、会計事務所も一般企業と同じく「相性」というものがあります。どうせなら1つのところで長く勤めたいもの。でも一人で探すのには限界があるかもしれません。

自分に合う転職先探しで困ったら、迷わず転職のプロに相談しましょう。マイナビ税理士なら、あなたにぴったりの転職先をご紹介できます。

マイナビ税理士を利用して

転職された方の声

-

進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/税理士)

進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/税理士) -

求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/税理士)

求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/税理士)

マイナビ税理士とは?

マイナビ税理士は税理士として働く「あなたの可能性」を広げるサポートをいたします。

特集コンテンツ

- 税理士の転職Q&A

- 税理士の方の疑問や悩み、不安を解消します。

-

【20代】税理士科目合格者

【30代】税理士科目合格者

【20代】税理士

【30代】税理士

税理士業界全般

- 税理士の転職事例

- マイナビ税理士の転職成功者の方々の事例をご紹介します。

-

一般事業会社

会計事務所・税理士法人

コンサルティングファーム

税理士・科目合格者の転職成功事例

税理士・科目合格者が転職で失敗する4つの原因

- 税理士の志望動機・面接対策

- 面接のマナーを押さえ、あなたの強みを引き出す面接対策方法をご紹介

-

会計事務所

税理士法人

コンサルティングファーム

- はじめての転職

- 転職への不安を抱えた方々に向けて転職のサポートを行なっています。

- 税理士の転職時期

- 転職活動の時期や準備時期、スケジュールなどをお伝えします。

- 履歴書、職務経歴書の書き方

- 人事担当者から見て魅力的な職務経歴書を書く方法をご説明します。

あわせて読みたいオススメ記事

カテゴリから記事を探す

特集コンテンツ

- 税理士の転職Q&A

- 税理士の方の疑問や悩み、不安を解消します。

-

【20代】税理士科目合格者

【30代】税理士科目合格者

【20代】税理士

【30代】税理士

税理士業界全般

- 税理士の転職事例

- マイナビ税理士の転職成功者の方々の事例をご紹介します。

-

一般事業会社

会計事務所・税理士法人

コンサルティングファーム

税理士・科目合格者の転職成功事例

税理士・科目合格者が転職で失敗する4つの原因

- 税理士の志望動機・面接対策

- 面接のマナーを押さえ、あなたの強みを引き出す面接対策方法をご紹介

-

会計事務所

税理士法人

コンサルティングファーム

- はじめての転職

- 転職への不安を抱えた方々に向けて転職のサポートを行なっています。

- 税理士の転職時期

- 転職活動の時期や準備時期、スケジュールなどをお伝えします。

- 履歴書、職務経歴書の書き方

- 人事担当者から見て魅力的な職務経歴書を書く方法をご説明します。

カテゴリから記事を探す

税理士業界専門転職エージェント

担当キャリアアドバイザーが

相談~内定後までご支援いたします。

特集コンテンツ

- 税理士の転職Q&A

- 税理士の方の疑問や悩み、不安を解消します。

-

【20代】税理士科目合格者

【30代】税理士科目合格者

【20代】税理士

【30代】税理士

税理士業界全般

- 税理士の転職事例

- マイナビ税理士の転職成功者の方々の事例をご紹介します。

-

一般事業会社

会計事務所・税理士法人

コンサルティングファーム

税理士・科目合格者の転職成功事例

税理士・科目合格者が転職で失敗する4つの原因

- 税理士の志望動機・面接対策

- 面接のマナーを押さえ、あなたの強みを引き出す面接対策方法をご紹介

-

会計事務所

税理士法人

コンサルティングファーム

- はじめての転職

- 転職への不安を抱えた方々に向けて転職のサポートを行なっています。

- 税理士の転職時期

- 転職活動の時期や準備時期、スケジュールなどをお伝えします。

- 履歴書、職務経歴書の書き方

- 人事担当者から見て魅力的な職務経歴書を書く方法をご説明します。

カテゴリから記事を探す

税理士業界専門転職エージェント

担当キャリアアドバイザーが

相談~内定後までご支援いたします。