【令和2年度(2020年度)税理士試験結果速報】コロナウイルスの影響も合格者数は昨年から微増の5,402人!|令和2年度税理士試験合格発表後の考察

本日、12月18日(金)に、国税庁のウェブサイトにて税理士試験の結果が発表されました。合格された皆様、本当におめでとうございます!

今回の試験はコロナ禍で試験の延期の可能性もあった中、受験者の方々は試験勉強のモチベーションを保つにも大変だったか思います。

この記事では、令和2年度(2020年度)の税理士試験結果に関する特徴と考察をご紹介します。

ここ数年受験者数は減少していましたが、新型コロナウイルスの影響を大きく受け、今年度は昨年度と比較して受験者数は大きく減少しました。

おもな特徴として、下記簡単にまとめています。

受験者数は26,673人で昨対比90%ながら、合格率は20.3%!

簿記論/法人税法の合格率がアップ!

25歳以下の合格率が例年通り最高の33.8%!

それでは詳細を順番に見ていきましょう。

監修

マイナビ税理士編集部

マイナビ税理士は、税理士・税理士科目合格者の方の転職サポートを行なう転職エージェント。業界専門のキャリアアドバイザーが最適なキャリアプランをご提案いたします。Webサイト・SNSでは、税理士・税理士科目合格者の転職に役立つ記情報を発信しています。

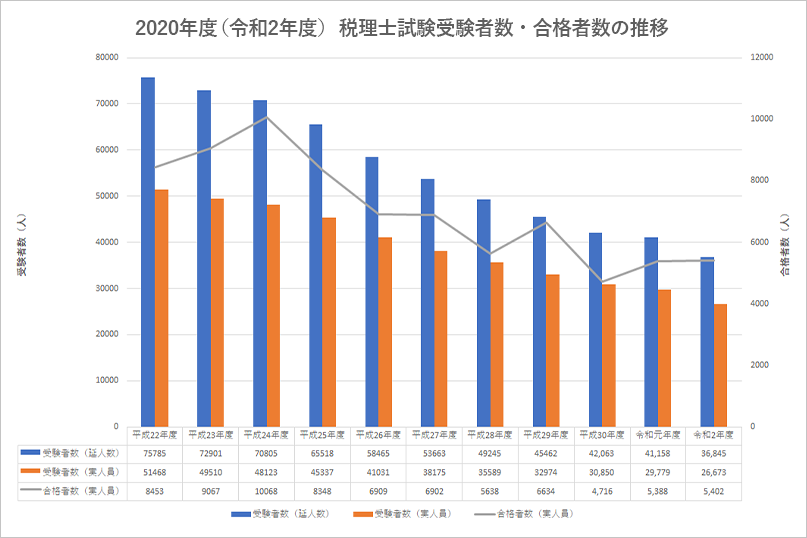

受験者数、合格者数の推移

昨年比で受験者数が90%減少ながらも合格者数は微増!!

令和2年度(2020年度)の税理士試験受験者数、合格者数、合格率は下記の通りです。

受験者数:26,673人(延べ36,845人)

合格者数:5,402人(官報合格者(5科目到達者)数:648人、一部科目合格者数:4,754人)

合格率:20.3%

今年度は、受験者数は元年度と比較して3,106人減少しました。年々受験者数が減少し続けていましたが、新型コロナウイルスの影響もあってか、過去10年の中でも-10.5%と最大の減少幅となりました。

ただ、合格率は20.3%と、過去10年では平均12%だったことを鑑みても、非常に高い水準となりました。

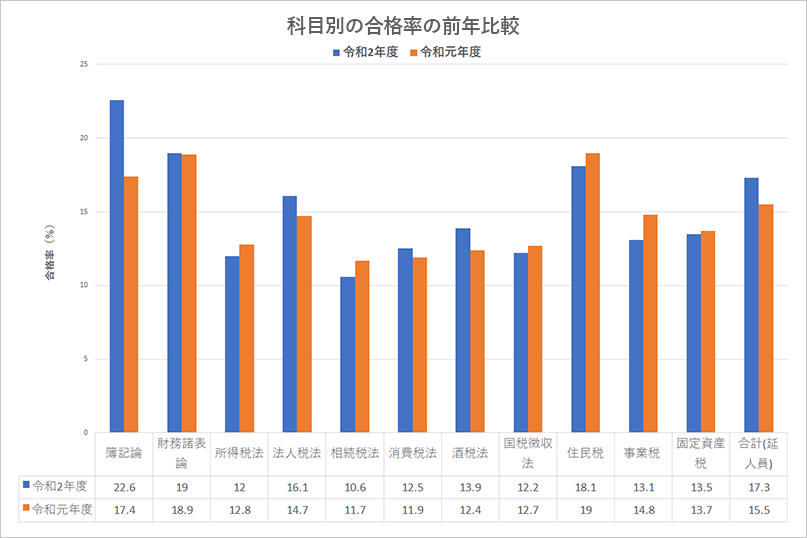

科目別の受験者数・合格者数・合格率

簿記論の合格率が17.4%⇒22.6%に上昇

今年度の受験者数は昨年の41,185人⇒36,845人に減少しましたが、全体の合格率は15.5%⇒17.3%に上昇しました。

上記の令和元年度と令和2年度の合格率の比較です。

科目別では、簿記論の受験者数が11,784人から10,757人に1,000人程度減少しましたが、合格率は17.4%⇒22.6%に上昇し、今年度の科目の中で一番合格率が高い結果となりました。

また財務諸表論、法人税法、消費税法、酒税法、住民税も、受験者数は減少しましたが昨年と比較して合格率が上昇しました。

以下は令和元年度と令和2年度の各科目別、受験者数、合格数、合格率の一覧です。

| 科目 | 受験者数(延人数) | 合格者数(実人員) | 令和元年度合格率 | 令和2年度合格率 |

|---|---|---|---|---|

| 簿記論 | 10,757人 | 2,429人 | 22.6% | 17.4% |

| 財務諸表論 | 8,568人 | 1,630人 | 19.0% | 18.9% |

| 所得税法 | 1,437人 | 173人 | 12.0% | 12.8% |

| 法人税法 | 3,658人 | 588人 | 16.1% | 14.7% |

| 相続税法 | 2,499人 | 264人 | 10.6% | 11.7% |

| 消費税法 | 6,261人 | 782人 | 12.5% | 11.9% |

| 酒税法 | 446人 | 62人 | 13.9% | 12.4% |

| 国税徴収法 | 1,629人 | 198人 | 12.2% | 12.7% |

| 住民税 | 381人 | 69人 | 18.1% | 19.0% |

| 事業税 | 335人 | 44人 | 13.1% | 14.8% |

| 固定資産税 | 874人 | 118人 | 13.5% | 13.7% |

| 合計(延人員) | 36,845人 | 6,357人 | 17.3% | 15.5% |

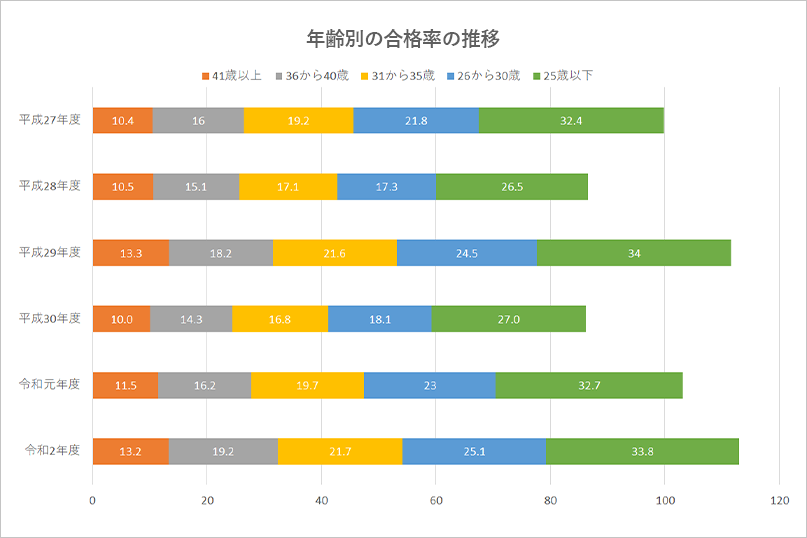

年齢別の合格者数、合格率

年齢別合格数は上記の図の通りです。

全体の受験者数は昨年の29,779人よりも3106人減少した26,673人となり、25歳以下はほぼ変動がなかったもののすべての年齢で減少が見られました。

合格者数においては昨年と比べてすべての年齢で増加となり、31~35歳では2%、36~40歳では3%もの増加となり、全体は2.2%の増加となりました。

年齢別の合格率は年々減少傾向に合ったものの、昨年同様今年もすべての年齢で増加となりました。

25歳以下の合格率が例年通り最高の33.8%!

年齢別の合格者数、合格率は下記の通りです。

◇年齢別の合格者数、合格率

| 年齢 | 受験者数(実人員) | 官報合格者(5科目到達者)数 (実人員) |

科目合格者数 (実人員) |

合格率 (官報合格者(5科目到達者)数+科目合格) |

|---|---|---|---|---|

| 41歳以上 | 10,105人 | 247人 | 1,087人 | 13.2% |

| 36から40歳 | 4,343人 | 136人 | 696人 | 19.2% |

| 31から35歳 | 4,619人 | 126人 | 876人 | 21.7% |

| 26から30歳 | 3,890人 | 96人 | 881人 | 25.1% |

| 25歳以下 | 3,716人 | 43人 | 1,214人 | 33.8% |

| 合計(延人員) | 26,673人 | 648人 | 4,754人 | 20.3% |

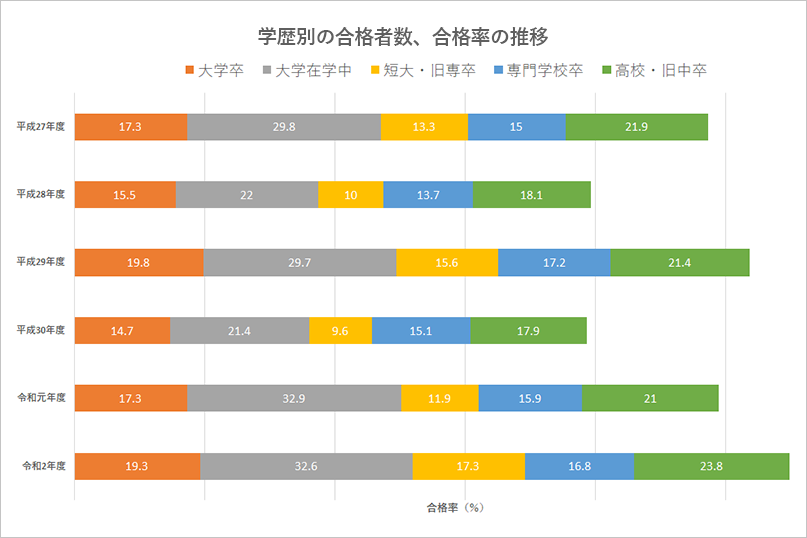

学歴別の合格者数、合格率

学歴別の一覧表を見ると、大学在学中の方が32.6%と昨年同様最高の合格率となりました。

25歳以下の合格率が最も高いこと、大学在学中の合格率が高いことを鑑みても、やはり勉強時間の確保ができるという点でこのような結果になったと予想されます。受験者数においては大学在学中の方が昨年よりも増加している傾向もみられます。

また合格率を昨年と比較すると大学在学中のみ0.3%の減少がみられたものの、その他の属性ではすべて増加となりました。

学歴別の合格者数と合格率の一覧表を下にまとめました。

◇学歴別の合格者数と合格率

| 学歴等区分 | 受験者数(実人員) | 官報合格者(5科目到達者)数 (実人員) |

科目合格者数 (実人員) |

合格率 (官報合格者(5科目到達者)数+科目合格) |

|---|---|---|---|---|

| 大学卒 | 20,166人 | 509人 | 3387人 | 19.3% |

| 大学在学中 | 1,143人 | 2人 | 371人 | 32.6% |

| 短大・旧専卒 | 676人 | 13人 | 104人 | 17.3% |

| 専門学校卒 | 2,409人 | 72人 | 333人 | 16.8% |

| 高校・旧中卒 | 1,912人 | 38人 | 418人 | 23.8% |

| その他 | 367人 | 14人 | 141人 | 42.2% |

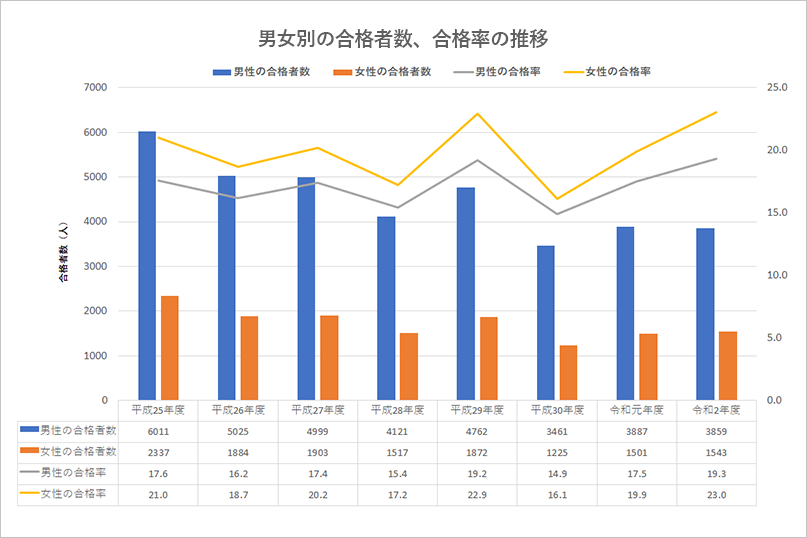

男女別の合格者数、合格率

男女別の合格者数では、男女ともに昨年度と大きく変わらない結果となりました。

昨年度(2019年度)は、2018年度と比較すると男女ともに合格者数が増加した年でしたが、今年度は男性が微減、女性が微増という結果です。

ここ3年間は特に女性の合格率が伸びており、今後もより活躍が期待されます。

令和2年度(2019年度)男女別の合格者数・合格率

男性合格率:3,859人

女性合格率:1,543人

男性合格率:19.3%

女性合格率:23.0%

税理士試験に合格したら、次にすべきことは?

税理士試験の合格発表で合格を確認したら、これまでの苦労を思い返し、とにかく今は少し休みたいというのが本音かもしれません。しかし、合格後にいかに迅速に次のアクションを起こすかによって、その後の税理士としてのキャリアに大きく影響することをご存じでしょうか?

税理士の採用が活発になるのは12月

合格後、すぐに行動すべき理由は、税理士事務所の採用システムにあります。税理士事務所にとっての繁忙期は、確定申告の準備が始まる年明けの1月から、締め切られる3月までのあいだです。

その繁忙期を控えて、税理士試験の合格発表となる12月には、各税理士事務所の採用活動が活発に行われます。そのため、転職や就職を計画している場合は、合格後すぐに動き出す必要があります。

不合格でも来年の税理士試験に向け、戦略的な勉強法を

残念ながら今年度の試験に不合格だった場合でも、やはり税理士資格を目指すのであれば、来年度の税理士試験に向けて、すぐに動き出すバイタリティが必要です。

今回の受験までの過程を振り返りながら、より効率的で戦略的な勉強法について考えていくべきでしょう。

合格率の高い科目を選択するという対策もあり

税理士試験では、以下の5科目に合格する必要があります。

■必修科目

会計学に属する2科目(簿記論、財務諸表論)

■選択科目

税法に属する科目のうちの3科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法または酒税法、国税徴収法、住民税または事業税、固定資産税)

※所得税法または法人税法は、どちらか1科目は必ず選択(選択必修科目)。

※消費税法と酒税法は、どちらか1科目しか選択できません。

※住民税と事業税は、どちらか1科目しか選択できません。

必修科目は全員が受験することになりますので、条件は同じです。しかし、選択科目ではどの科目を選ぶかによって、合格のしやすさに多少のばらつきが出ます。先に紹介した国税庁発表の科目別合格率も年度によって変化がありますから、その傾向も考慮して選択科目について検討すべきでしょう。

もちろん、将来的に税理士として、得意分野に特化して仕事をしていきたいという具体的なビジョンがある場合は、その分野の科目を選択して努力すべきです。しかし、特にビジョンはなく科目選択に迷うようであれば、比較的合格率の高い科目を選んで受験してみるのもいいでしょう。

学習時間の目安から科目選択を選ぶ

税理士資格の取得を目指す講座を設けている予備校などでは、税理士試験の各科目の学習時間を目安として公開しています。多くの場合、各科目の学習時間は以下のようになっています。

科目による学習時間の目安

| 科目 | 学習時間の目安 |

|---|---|

| 簿記論 | 450時間 |

| 財務諸表論 | 450時間 |

| 所得税法 | 600時間 |

| 法人税法 | 600時間 |

| 相続税法 | 450時間 |

| 消費税法 | 300時間 |

| 酒税法 | 150時間 |

| 国税徴収法 | 150時間 |

| 住民税 | 200時間 |

| 事業税 | 200時間 |

| 固定資産税 | 250時間 |

例えば、この中で消費税法と酒税法はどちらか1科目のみの選択になりますが、勉強に必要とされる時間を比較すると、ちょうど倍違います。そこで、学習にかかる時間の少ない科目を選択し、学習の効率を高めるといった戦略的な勉強法をとることもできます。

もちろん、税理士になった後に専門の業務に就きたいといった明確な目標がある場合は別ですが、そうでなければ、学習時間の少ない科目の選択を検討してもいいでしょう。

自分に合った勉強法を選択する

税理士試験は、1年で5科目すべてに合格することはまれです。そのため、数年かけて科目合格数を増やしていき、中長期で取り組んでいく粘り強さが大切です。

そこで、その長い期間、どのように学習していくのかといった勉強法についても、よく考えておく必要があります。税理士試験に向けた勉強法には、以下のようにいくつかの選択肢があります。

大学院に進学する

税理士試験への合格を目指す勉強法として、大学院に進学するという選択肢があります。これは、「学位による試験科目免除」制度を利用する方法です。修士と博士で扱いは多少異なり、学位を取得して論文(修士の場合は修士論文の写し、博士の場合は博士論文の概要)を国税審議会に申請・提出して認定されれば、試験科目や試験そのものが免除されます。

ただし、修士の場合は税理士試験において1科目以上で基準点を満たしていること(いわゆる一部科目合格)が条件となります。一部科目合格の時期については、この試験科目免除を申請する前であれば良いため、大学院への進学時期や学位の取得時期は問いません。大学院に進学してから、税理士試験を受けて一部科目合格を果たし、修士の学位を取得して、試験科目免除を申請することも可能です。

また、博士の学位を取得している場合は、一部科目合格していなくても、税理士試験免除の申請をすることができます。

先程、各科目の合格率を紹介しましたが、そのほとんどが10%台前半と低くなっていますから、試験科目免除制度を利用するのは非常に効率的といえます。また、大学院で学ぶことで、実務だけに偏らない法律の解釈力を身に付けることができ、税理士になってからも役に立つことでしょう。

予備校か、独学かを検討する

税理士試験に臨む受験生の多くは、予備校を利用して勉強しているのが実情ですが、中には独学で合格を目指す受験生もいます。それぞれのメリットやデメリットには、次のような点があります。

予備校と独学のメリット・デメリット

| 予備校 | 独学 | |

|---|---|---|

| メリット | ・解答用紙の書き方などのテクニックを効率的に学べる ・何をどう勉強すれば良いかわからない場合、カリキュラムがあるので便利 |

・費用がかからない ・通学にかける時間が不要 ・自分のペースで勉強できる |

| デメリット | ・費用がかかる ・個人授業ではないため、無駄な部分もある |

・制度変更や税制改正のキャッチアップが難しい ・受験のテクニックなどは学びにくい |

自分の科目合格の状況や経済的な余裕などとともに、それぞれのメリット・デメリットを考慮して、自分に合った方法を選択してください。

働きながら勉強するという方法もある

税理士試験は、合格までに早くて2~3年、平均で5~6年かかるといわれています。そのため、よほど恵まれた環境にない限り、その期間を受験勉強だけに専念するのは難しくなります。多くの場合、昼間は働いて夜や休日に予備校へ通ったり、自宅で通信教育に専念する生活をしいられたりするのが現実です。

しかし、試験の合格後に税理士登録をするためには実務経験が必要となるため、受験勉強の期間中に税理士事務所で働けば、一石二鳥になるケースもあります。実務経験を積めるだけではなく、先輩税理士などに試験のコツを聞くことができるといったメリットもあります。

また、税理士事務所によっては、税理士資格の取得をバックアップするため、積極的に勉強会や研修などに参加させてくれたり、試験前には連続有休休暇が取得できる制度を設けていたりする場合があります。仕事と受験勉強を両立させるためには、そうしたサポート制度の整った税理士事務所に籍を置くのも有益な方法です。

転職活動は12月がチャンス!

税理士試験の合格者にとって、求人数の多い12月は転職活動のチャンスとご説明しました。しかし、税理士試験合格者のライバルの多いタイミングであるため、転職活動は迅速にスタートすべきでしょう。

また、不合格者にとっても、実務経験を積みながら受験勉強や試験合格をサポートしてくれる税理士事務所があります。現状で、税理士試験の受験に対して配慮のない事務所で働いている場合には、早めにサポート体制の充実した税理士事務所への転職を決断することも必要です。求人を出す税理士事務所が多いのは12月ですから、今年は残念な結果に終わっても同じく転職のチャンスです。

ただし、どちらの場合も、自分で求人広告を検索するだけでは、なかなか良い転職先に巡り合うことはできません。そこで活用したいのが、税理士業界に特化した転職エージェントです。

マイナビ税理士では、税理士試験の合格発表後に転職を検討されている方々に向けて、無料キャリア相談を個別に行っています。今すぐ転職の意思はなくても、今後の進路に関する悩みをご相談いただくだけでも大丈夫です。費用は一切かかりませんので、まずはお気軽にお申し込みください。

マイナビ税理士を利用して

転職された方の声

-

進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/税理士)

進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/税理士) -

求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/税理士)

求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/税理士)

マイナビ税理士とは?

マイナビ税理士は税理士として働く「あなたの可能性」を広げるサポートをいたします。

特集コンテンツ

- 税理士の転職Q&A

- 税理士の方の疑問や悩み、不安を解消します。

-

【20代】税理士科目合格者

【30代】税理士科目合格者

【20代】税理士

【30代】税理士

税理士業界全般

- 税理士の転職事例

- マイナビ税理士の転職成功者の方々の事例をご紹介します。

-

一般事業会社

会計事務所・税理士法人

コンサルティングファーム

税理士・科目合格者の転職成功事例

税理士・科目合格者が転職で失敗する4つの原因

- 税理士の志望動機・面接対策

- 面接のマナーを押さえ、あなたの強みを引き出す面接対策方法をご紹介

-

会計事務所

税理士法人

コンサルティングファーム

- はじめての転職

- 転職への不安を抱えた方々に向けて転職のサポートを行なっています。

- 税理士の転職時期

- 転職活動の時期や準備時期、スケジュールなどをお伝えします。

- 履歴書、職務経歴書の書き方

- 人事担当者から見て魅力的な職務経歴書を書く方法をご説明します。

カテゴリから記事を探す

特集コンテンツ

- 税理士の転職Q&A

- 税理士の方の疑問や悩み、不安を解消します。

-

【20代】税理士科目合格者

【30代】税理士科目合格者

【20代】税理士

【30代】税理士

税理士業界全般

- 税理士の転職事例

- マイナビ税理士の転職成功者の方々の事例をご紹介します。

-

一般事業会社

会計事務所・税理士法人

コンサルティングファーム

税理士・科目合格者の転職成功事例

税理士・科目合格者が転職で失敗する4つの原因

- 税理士の志望動機・面接対策

- 面接のマナーを押さえ、あなたの強みを引き出す面接対策方法をご紹介

-

会計事務所

税理士法人

コンサルティングファーム

- はじめての転職

- 転職への不安を抱えた方々に向けて転職のサポートを行なっています。

- 税理士の転職時期

- 転職活動の時期や準備時期、スケジュールなどをお伝えします。

- 履歴書、職務経歴書の書き方

- 人事担当者から見て魅力的な職務経歴書を書く方法をご説明します。

カテゴリから記事を探す

税理士業界専門転職エージェント

担当キャリアアドバイザーが

相談~内定後までご支援いたします。

特集コンテンツ

- 税理士の転職Q&A

- 税理士の方の疑問や悩み、不安を解消します。

-

【20代】税理士科目合格者

【30代】税理士科目合格者

【20代】税理士

【30代】税理士

税理士業界全般

- 税理士の転職事例

- マイナビ税理士の転職成功者の方々の事例をご紹介します。

-

一般事業会社

会計事務所・税理士法人

コンサルティングファーム

税理士・科目合格者の転職成功事例

税理士・科目合格者が転職で失敗する4つの原因

- 税理士の志望動機・面接対策

- 面接のマナーを押さえ、あなたの強みを引き出す面接対策方法をご紹介

-

会計事務所

税理士法人

コンサルティングファーム

- はじめての転職

- 転職への不安を抱えた方々に向けて転職のサポートを行なっています。

- 税理士の転職時期

- 転職活動の時期や準備時期、スケジュールなどをお伝えします。

- 履歴書、職務経歴書の書き方

- 人事担当者から見て魅力的な職務経歴書を書く方法をご説明します。

カテゴリから記事を探す

税理士業界専門転職エージェント

担当キャリアアドバイザーが

相談~内定後までご支援いたします。